學者筆記 Vol.1 陳克倫:瓷器中的文人雅趣 - Scholars Note, Chen Kelun: Literati's Elegance on Ceramics.

- SACA

- Mar 29, 2024

- 10 min read

唐 孫位 高逸圖 絹本設色 縱 45.2 公分 橫 168.7 公分 上海博物館藏

唐代畫家孫位的《高逸圖》 表現的就是魏晉時期的七位名士:嵇康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、王戎、阮咸,史稱「竹林七賢」。現存《高逸圖》為殘巷,圖中只剩四賢。

學者筆記 Vol.1 陳克倫:瓷器中的文人雅趣

Scholars Note, Chen Kelun: Literati's Elegance on Ceramics.

一、何謂「文人」

中國古代文人是一個經濟條件優越、生活悠閒、志趣高雅的社會階層。他們在政治上往往不得志而無所追求,但是在生活中卻力求高標準,將自己的文化修養融入日常生活之中。

(一)士與文人

在中國歷史上,與「文人」概念相似的另外一個詞是「士」,大致相當於今天的知識分子。在中國漫長的歷史進程中,文化主要掌握在文士手裡。春秋戰國的「游士」,多無恆產,卻能夠不論貧富皆以道為依歸,內蘊不附權勢的尊嚴。

漢代的士人們把實行儒家的「禮樂教化」看作是自己的神聖職責。魏晉南北朝時期,中國由一個大一統的帝國走向分裂,社會動蕩、王朝頻繁更迭,殘酷的現實逼迫文人隱逸山林之間。唐代畫家孫位的《高逸圖》表現的就是魏晉時期的七位名士——嵇康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、王戎、阮咸,史稱「竹林七賢」。他們在生活上不拘禮法,清靜無為,常聚眾在竹林喝酒、縱歌,亦是當時玄學的代表人物,他們的作品揭露和諷刺司馬朝廷的虛偽,基本上繼承了建安文學的精神。但由於當時的高壓統治,作家不能直抒胸臆,不得不採用比興、象徵等手法,隱晦曲折地表達自己的思想感情。

中國真正的文人階層形成於晚唐以後,他們生活悠閒,琴、棋、書、畫是必備的藝術修養,詩、詞、曲、賦被視作是生活中的樂趣。由於文人具有較高的文化修養,他們對於世間萬物往往有自己的看法,這種審美認識被看作是「雅」,和社會上大眾審美的「俗」相對應,於是人們把文人藝術化的生活看作是「文人雅趣」。

宋代,隨著科舉制度的完善,文人致仕的機會大大增加,國家的權力主要由文臣掌握,文人也有了較高的政治地位和經濟待遇。宋代文人大都具有憂患意識和強烈的社會責任感,重氣節、修養。元代漢族文人面對殘暴的蒙古貴族統治,或選擇反抗,或遁入山林,成為幽棲的隱士。明代早期,文人的尊嚴和氣節在暴政面前化為烏有,在這樣的環境之下,其社會地位和經濟地位都十分低下。至明朝後期,社會風俗發生了很大的變化,在文人中出現了一批以唐寅、祝允明等為代表的才藝俱全的風流才子。

元 趙孟頫(款)陶淵明轶事圖卷 絹本水墨 故宮博物院

(二)文人的性格特質

本文不涉及中國古代文人由其對社會政治的強烈參與意識所構成的個體對國家、民族的社會責任感等特質,只談4至5世紀之間陶淵明所撰《桃花源》中蘊涵的境界——這在千百年來已經成為中國古代文人心嚮往之的勝景。其《歸去來兮辭》等系列田園詩歌顯示出歷代不衰的強大魅力:「採菊東籬下,悠然見南山」[《飲酒(其五)》]的悠閒;「舟遙遙以輕揚,風飄飄而吹衣」(《歸去來兮辭》)的飄逸;「登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩」(《歸去來兮辭》)的豪放……成為後代文人超脫性格的行為範式。

中國古代多數文人或終生不仕,超脫傲世,以布衣終老;或前期入仕,後期超脫遁隱,頤養天年。這種超脫的文化性格,決定了其「窮則獨善其身」的基本人格,也決定了他們清高、憤世、自負、淡泊、知足常樂、與世無爭、清心寡慾的特質。

二、瓷器與文人審美

瓷器作為生活用品,在中國古代很長一段時間內是一種高級器皿。文人作為古代高端瓷器的主要消費群體之一,其審美會自覺或不自覺地影響著瓷器的製造。從晚唐開始,文人的詩文中就可以看到其對瓷器的評判;宋代以降,文人對瓷器製作的影響更是與日俱增,他們的志趣成為促進中國古代瓷器發展的助推器。

文人的審美情趣與文人長期的文化熏陶、自我人生的體悟相關。文人情趣的詩歌情懷與瓷器的釉色、紋飾、造型之美可以完美融合。

圖1唐秘色瓷碗(陝西法門寺博物館藏)、圖2五代白釉穿帶壺(上海博物館藏)

(一)不事雕琢的釉

瓷器的釉面可體現出文人追求自然天成、不事雕琢的特質,如文人對瓷器「類玉」「類冰」「千峰翠色」「春水」「綠雲」等敘述(陸羽《茶經》中有越窯「類玉」「宜茶」、邢窯「類冰」的評判;陸龜蒙《秘色瓷器》曰:「九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。」徐夤《貢余秘色茶盞》雲:「巧剜明月染春水,輕旋薄冰盛綠雲。」)即是。青瓷釉色如玉,迎合了中國古代文人「比德於玉」的觀念,尤其是越窯秘色瓷「捩翠融青」(徐夤《貢余秘色茶盞》),引得人無限的遐想和神往(圖1);白瓷的如銀似雪,也符合文人清白做人、不入俗流、冰清玉潔的氣節(圖2)。文人崇玉的滋潤剔透、崇冰的潔淨無瑕,於是有了對唐代越窯青瓷、邢窯白瓷的贊美。

宋代汝窯和官窯瓷器的釉面以開片(瓷器釉面的一種自然開裂現象)作為裝飾,同樣繼承了唐代以來文人推崇渾然天成的傳統(圖3)。哥窯的「金絲鐵線」(哥窯的開片在片紋之間往往呈黑色、黃色等,故稱「金絲鐵線」)則是用染色來突出自然形成的開片(圖4)。

圖3宋汝窯奩(故宮博物院藏)、圖4宋哥窯葵花盤(上海博物館藏)

建窯黑釉茶盞的出現,為宋代文人間盛行的鬥茶增添了新的樂趣。宋徽宗趙佶在《大觀茶論》中寫道:「盞色貴青黑,玉毫條達者為上,取其燠發茶採色也。」蔡襄的《茶錄》中有:「茶色白,宜黑盞。建安所造者紺黑,紋如兔毫,其坯微厚,熁之久熱難冷,最為要用。」蘇東坡也熱衷於鬥茶,有詩句:「忽驚午盞兔毛斑,打作春甕鵝兒酒。」(《送南屏謙師》)這些說的都是建窯的兔毫盞(圖5)。陶轂《清異錄》:「閩中造盞,花紋鷓鴣斑,點試茶家珍之。」此處說的則是建窯結晶釉茶盞中的「鷓鴣斑」,即釉面有紅褐色斑點。此外,「滴珠」(釉中有水滴狀的結晶斑)、「曜變結晶釉」(釉面具有紅、綠、天藍等彩色光暈,且隨著觀察角度的不同而變幻色彩)也是建窯結晶釉茶盞的品種,只是數量更少(圖6)。

圖5宋建窯兔毫盞(日本京都國立博物館藏)、圖6宋建窯曜變天目茶盞(日本靜嘉堂文庫美術館藏)

景德鎮如玉般的青白瓷又被稱為「饒玉」。蔣祁《陶記》:「景德陶,昔三百餘座,埏埴之器,潔白不疵,故鬻於他所,皆有‘饒玉’之稱。」洪邁《容齋隨筆》:「浮梁巧燒瓷,顏色比瓊玖。」李清照《醉花陰》詞雲「薄霧濃雲愁永晝,瑞腦銷金獸,佳節又重陽,玉枕紗櫥,半夜涼初透」,其中「玉枕」所指可能就是色質如玉的青白瓷枕(圖7)。

圖7宋青白瓷枕(故宮博物院藏)

(二)瓷器紋飾與繪畫

花紋裝飾與文人的審美意識密切相關,往往成為時代的特徵。瓷器紋飾與同時代的繪畫有密切聯繫,尤其是青花、五彩、粉彩、琺瑯彩瓷器的花紋裝飾往往與中國傳統繪畫相關。元青花(圖8)與明永樂青花(圖9)紋飾比較,可以看出圖案從繁復的伊斯蘭風格向中國文人所推崇的簡約風格轉變。至清康熙時期,景德鎮工匠充分利用「分水」技法(即通過青花與水的混合比例不同使青花呈色有濃淡之別,有「頭濃、正濃、二濃、正淡、影淡」五色之分),將中國傳統的水墨山水畫法移植到青花瓷器裝飾上,以濃淡不同的青花來多層次表現遠山近水,有水墨山水畫中「墨分五色」的韻味(圖10)。清雍正時期的粉彩與琺瑯彩紋飾多以工筆花鳥為主題,也是取自文人的繪畫作品——與惲壽平(1633—1699,清代著名畫家)的工筆花卉畫有異曲同工之妙。特別是雍正琺瑯彩瓷器,其上還配有題詩、篆印,儼然是工筆繪畫在瓷器上的再現(圖11)。

1.瓷器與戲曲、小說

元青花、17世紀的青花瓷(即轉變期青花瓷,特指明末清初時,景德鎮御窯廠已停燒,但是民窯高速發展、空前繁榮,生產出的大量優質且極具特點的青花瓷)及清代康熙五彩瓷器上流行的人物故事畫多源於元曲。如元青花的「尉遲恭單鞭救主圖」取材於「玄武門之變」,即尉遲恭識破李建成、李元吉的陰謀,助唐太宗李世民即位的故事;「鬼谷子下山圖」(圖12)則表現了孫臏的師傅鬼谷子在齊國使節蘇代的再三請求下,下山搭救被燕國陷陣的齊國名將孫臏、獨孤陳的故事。另外,明清瓷器上也可以看到當時盛行的小說版畫插圖(圖13),如崇禎青花瓷器上的「飲茶圖」「文王求賢圖」等。

2.瓷器與文人生活

瓷器日益滲透到文人的生活當中,一些瓷器的造型透露出文人的時尚與愛好,諸如高端的酒具、茶具、香具與弈棋用品,應該是包括文人在內的社會精英人士的日常用具。

(三)文人的復古之志

宋代文人心存「回向三代」的復古之志,同時又盛行疑古、疑經之風,文獻經典不再被宋人奉為金科玉律,他們更願意將目光從紙本文獻轉向古代金石器物,以圖發掘出比文獻記錄更真實的禮制原型。宋朝士大夫玩收藏,追求的是博古通今的學術趣味。典型的如宋代收藏家趙明誠、李清照夫婦,當時趙明誠與李清照家境都較寬裕,但是為了蒐集名人書畫和古董漆器,他們居然「食去重肉,衣去重彩,首無明珠翡翠之飾,室無塗金刺繡之具」(《金石錄》後序)。每逢初一和十五,夫妻二人總要到都城開封相國寺一帶的市場上去尋訪金石書畫,然後傾囊買回家裡。如此幾年,積少成多,他們的書齋「歸來堂」,單是鐘鼎碑碣之文書就有兩千卷之多。

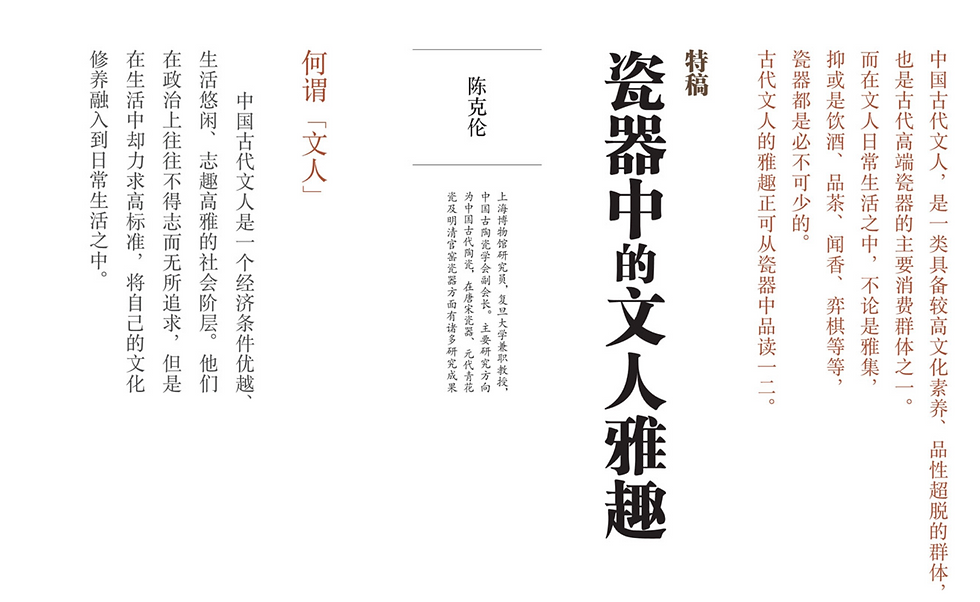

古代文人在休閒、舉辦雅集與音樂會的時候,往往都會陳列古董,以供清玩。宋代以來文人的「崇古」「崇禮」情結亦在瓷器的仿禮器造型之中得以體現。在哥窯、官窯、鈞窯(圖14)、德化窯、景德鎮窯的瓷器中均可看到仿青銅禮器造型的器物。

(四)飲酒佳器

文人好酒。中國古代的文人墨客,不論富貴貧賤,抑或歡喜哀愁,都離不開酒。在李白的詩里我們看到了「舉杯邀明月,對影成三人」的自得,看到了「人生得意須盡歡,莫使金樽空對月」的灑脫。蘇東坡有「明月幾時有,把酒問青天」的佳句。在其他作品中,還有「葡萄美酒夜光杯」的景致,「鬥酒詩百篇」的激情,「舉杯消愁愁更愁」的比喻,「對酒當歌,人生幾何」的瀟灑,「酒逢知己千杯少」的喜悅,「酒不醉人人自醉」的意境,「醉翁之意不在酒」的妙喻,「今朝有酒今朝醉」的無奈,「借問酒家何處有,牧童遙指杏花村」的感懷,「紅酥手,黃縢酒」的苦痛,一醉方休的痛快……幾千年來,酒是中國文學的永恆主題之一。

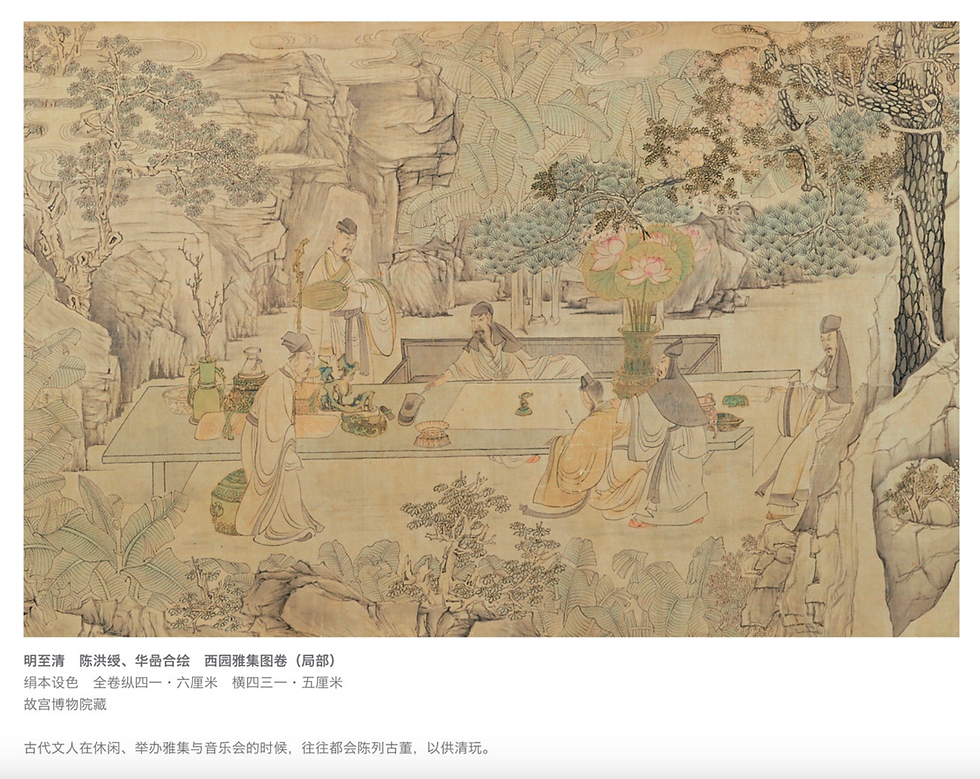

飲酒需要好的酒具。在歷代酒具中,瓷器又佔有重要的一席之地。酒具為文人所用,其喜好會滲入到酒具形制之中。如「黑石號」沈船出水的唐代白釉綠彩吸杯(圖15)、明清時代流行的「公道杯」(杯內底有一瓷偶,瓷偶有空心管通與杯底,當注酒過滿時則漏,倒酒只可淺平,故民間俗稱「公道杯」)都是飲酒的佳器,宋代景德鎮窯青白瓷溫壺(圖16)則是用來溫酒的器具。這些酒具都與文人筆下的詩意酒境相融。

(五)精巧的茶具

自古以來,文人士大夫樂於將其精神追求和文化性格帶入到飲茶活動之中,在催生了中國茶道的同時,也形成了相對獨立的文人茶道。唐代陸羽《茶經》中設計的茶藝操作程序,就為當時文人士大夫所熱衷。這種藝術性較強的飲茶方式,汲取了古代儒、釋、道諸家思想的精華,並融會貫通於飲茶的全過程中,蘊涵著極為豐富而深刻的文人茶道精神。茶道需要好茶,優秀的烹茶過程也需要好茶具。

唐代皮日休《茶中雜詠·茶甌》「圓似月魂墮,輕如雲魄起」一句描繪了邢瓷與越瓷茶具的做工之美,從中可以看出詩人消散品雅的心態。宋代流行「鬥茶」,當時的文人士大夫十分熱衷於此道,蘇東坡《送南屏謙師》雲「來試點茶三昧手,忽驚午盞兔毛斑」,於是就有了建窯結晶釉茶盞的風行。就實物而言,唐代「黑石號」沈船中的白瓷托杯(圖17)、越窯青瓷茶碗以及宋代青白瓷托盞都可以用作茶具,這在宋代的繪畫作品中也有體現。明清宜興紫砂茶具的興起,則完全是為了滿足文人階層的需求。清嘉慶時期著名的「曼生壺」(圖18,即半瓢壺,以半瓢為器身,流短而直,把成環形)由文人陳曼生設計、題詩,制壺高手楊彭年製作,壺的器形寄寓了文人的巧思與雅趣,是文人與制壺工匠合作的典範。

(六)承香載道

香,不僅芳香養鼻,還可頤養身心、祛穢療疾、養神養生。早在先秦時期,香料就被廣泛應用於生活。從士大夫到普通百姓,都有隨身佩戴香囊和插戴香草的習慣。在香道發展鼎盛的宋代,用香成為文人士大夫追求美好生活不可或缺的一部分。香道的含義遠遠超越了香製品本身,是以香為載體的一種修養身心、培養高尚情操、追求人性美的文化。宋代瓷器中流行的小型香爐(圖19)應該不是用作供奉的器具,而是用於香道中焚香、聞香的用具,官窯、哥窯、龍泉窯均有燒造這類香爐。另外,在浙江黃岩靈石寺塔出土的北宋咸平元年(998)的青釉香熏、明代成化的素三彩鴨熏(圖20)等均是用於聞香的瓷器。

(七)弈棋之樂

圍棋起源於戰國,原為道家陰陽占卜之用。唐以後受到文人雅士的推崇,成為他們飄逸灑脫、快樂自由生活的一種娛樂方式。唐代李遠有詩曰:「青山不厭千杯酒,白日唯消一局棋。」唐宋以後,下棋不僅是文人雅士必備的生活交往「功夫」,而且還引領了生活時尚,弈棋與繪畫、作詩一樣被看作是風雅之事。在陝西銅川耀州窯遺址發現的青瓷圍棋罐與圍棋子(圖21),即可以印證圍棋在當時的流行。

比起古人,今天我們的物質生活無疑是極大地豐富了,但是人們的精神生活並沒有隨著物質慾望的不斷滿足而越來越豐富;比起古人,現在我們的壽命大大延長了,但是大家活得並不從容,「活得很累」是現代人普遍的心聲。這種情況已經引起社會關注,學者對於提升生活質量大致有兩種觀點:傳統文化的復興和精緻文化的推動。瓷器中的文人雅趣或許有助於改善今天人們的生活狀態。

本文原載《紫禁城》2019年第11期

Comments